Bruno wurde wohl um 1005 als Sohn des Herzogs Konrad I. von Kärnten und seiner Frau Mathilde von Schwaben geboren. Damit gehörte er zum europäischen Hochadel: Aus seiner Familie stammen Kaiser Otto I. und Papst Gregor V., der Salierkaiser Konrad II. war einer seiner Vettern. Die engen Beziehungen zum Kaiserhaus wurden Bruno damit schon in die Wiege gelegt und illustrieren die damals völlig normale enge Verflechtung von Kirche und Reich.

Aus Kindheit und Jugend Brunos ist nichts bekannt. Seine priesterliche Ausbildung genoss er wahrscheinlich im Hochstift Salzburg; danach wurde er als königlicher Kapellan, das heißt als Mitglied der „Capella regis" (Hofkapelle), an den Hof Konrads II. berufen. Der Hofkapelle oblag die Obhut der Reichsreliquien, die Sorge für den Gottesdienst und die Erledigung des königlichen Schriftverkehrs. In der kaiserlichen Kanzlei seines Onkels lernte er die Aufgaben eines Regenten kennen.

1026 begleitete Bruno König Konrad nach Italien, wo dieser die Kaiserkrone erhielt. 1027 ernannte ihn Konrad dann zum Kanzler für Italien; Bruno nahm sein Amt ernst und trug durch „die kluge und umsichtige Behandlung der schwierigen italienischen Verhältnisse" zur Konsolidierung der kaiserlichen Macht bei. (Wittstadt / Weiß). Sein Anliegen war es, aus christlichem Geist Frieden zu stiften, wobei er stets „von dem Gedanken durchdrungen war, dass Gott mehr zu gehorchen ist als den Menschen".

Nicht zuletzt dank seiner vorbildlichen Arbeit als italienischer Kanzler wurde Bruno schließlich auf den Würzburger Bischofssitz berufen. Am 14. April 1034 wurde er zum Nachfolger des verstorbenen Meinhard und damit zum 19. Bischof von Würzburg geweiht. Auch als Mann Gottes fühlte sich Bruno weiter der Politik verpflichtet und war Repräsentant der ottonisch-salischen Reichskirche. Schon im ersten Jahr seines Amtes als Bischof zog er mit Kaiser Konrad nach Italien und soll die Aufhebung der Belagerung Mailands durch das kaiserliche Heer erwirkt haben: „Eine Katastrophe schien unabwendbar; da feierte Bruno am Pfingstfest vor der bedrohten Stadt die heilige Messe. Plötzlich brach ein entsetzliches Unwetter aus. Panik griff um sich. Von Bruno heißt es: Er stand ruhig am Altar. Nach der Messe wandte er sich an den Kaiser und beschwor ihn, Frieden zu schließen. Er teilte ihm mit, der heilige Ambrosius sei ihm erschienen und habe sich für die Bischofsstadt eingesetzt. Darauf hob der Kaiser die Belagerung auf und schloss Frieden" (Paul-Werner Scheele).

In seiner gesamten Amtszeit pflegte Bruno enge Beziehungen zu Konrad II. und zu seinem Nachfolger Kaiser Heinrich III.; für letzteren übernahm er sogar die Brautwerbung bei Agnes von Poitou. Er galt als Ratgeber und Friedensstifter und stand in vielfältigen Kontakten mit den Friedensbemühungen seiner Zeit.

Im Bereich seines geistlichen Wirkens muss vor allem auf Brunos umfangreichen Kommentar zu den Psalmen hingewiesen werden, der im Mittelalter hoch angesehen war und bereits in der Frühzeit des Buchdrucks (1485) gedruckt wurde. Laut Paul-Werner Scheele wendet sich Brunos Kommentar weniger an gelehrte Spezialisten, sondern bietet „möglichst vielen eine praktikable Glaubens- und Lebenshilfe". Gleichzeitig lagen Bruno Bildung und Moral des Klerus am Herzen; er förderte das Schulwesen und die Domschule, ließ Abschriften von Alkuins Erklärungen des Vaterunsers und des apostolischen Glaubensbekenntnisses für den Klerus verfassen.

Zudem tat sich Bruno als eifriger Kirchenbauer hervor. So weihte er die Benediktuskapelle im bischöflichen Eigenkloster Münsterschwarzach, die Klosterkirche St. Burkard in Würzburg sowie die Kirche in Oberschwarzach und erweiterte die Stadtpfarrkirche in Meiningen. Im Bewusstsein der Bevölkerung ist sein Name jedoch vor allem mit der Planung und dem Neubau des Würzburger Doms in seiner heutigen Gestalt verknüpft. 1040 begann er das ehrgeizige Bauprojekt.

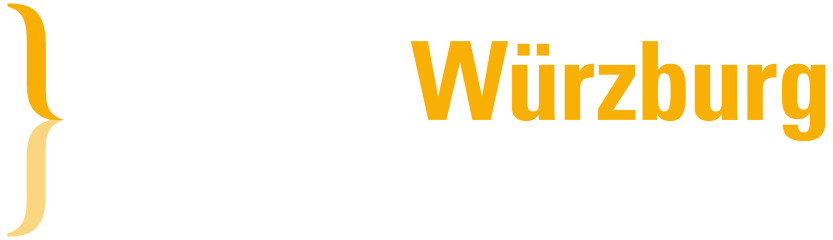

Doch Bruno konnte nur noch die Anfänge des 1040 begonnenen Dombaus erleben. Wieder einmal war er in Reichsangelegenheiten unterwegs und begleitete Kaiser Heinrich III. auf dessen Feldzug nach Ungarn. In Persenbeug bei Ybbs an der Donau (Niederösterreich) machte der Tross bei Gräfin Richlinde von Ebersberg Station. Doch ausgerechnet bei dem festlichen Mahl, das die Gräfin bereiten ließ, ereignete sich ein folgenschweres Unglück (Fries-Chronik): Die Festgesellschaft versammelte sich auf einer kleinen Holzterrasse im ersten Stockwerk des Schlosses. Die Terrasse füllte sich mit mehr und mehr Menschen, bis mit einem Mal der Boden durchbrach. Die Festgäste stürzten in das darunter liegende Stockwerk, wo sich die Badestube (Wäscherei) befand. Der Kaiser fiel in einen Waschzuber und überlebte das Unglück deshalb unverletzt. Sein Vetter Bruno aber verletzte sich schwer. Noch auf der Burg starb Bruno am 27. Mai 1045 an den Folgen des Unfalls. Er wurde am 16. Juni in der soeben fertig gestellten Krypta des Würzburger Doms bestattet.